記事一覧

掲載日:2025/10/16

|

前編では「静止の速さ」を例に、T ≠ 0で簡約化することで不定を回避し、微分法の最初の考え方を理解しました。後編では、実際の落下運動において残ってしまう T をどう扱うかを学びます。

掲載日:2025/9/22

|

今は、微分も積分も AI が正解を出す時代だ。だからこそ、正解を出す機械を扱う技術を得て、より本質を理解する事が現代に求められるのではないか。そんな学び方を、今回は微分を例に紹介したい。

掲載日:2025/8/28

|

2025年8月、Mathematica 14.3 がリリースされました。ここでは、一部の新機能をご紹介します。

掲載日:2025/8/4

|

この時期になると『サマーウォーズ』(2009) がよく話題に上ります。

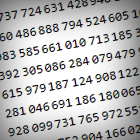

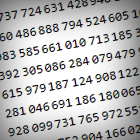

RSA 暗号を Mathematica を使って実装し、実際に暗号を解読するところまで試してみたいと思います。

掲載日:2025/6/9

|

Mathematica をインストールした PC が手元にない場合や、出先で思いついたことを試したいといった場合は Wolfram Cloud を使うのが便利です。今回は、分子の名前を当てる簡単なクイズアプリを作成して公開してみました。

掲載日:2025/4/22

|

先日ヒルベルト変換についてのお問い合わせをいただいたため、Mathematica で実行するにはどうすれば良いかを調べてみました。

掲載日:2025/2/13

|

データサイエンスの分野で扱うデータの次元は膨大であり、全ての次元のデータを取扱うには様々な困難がともないます。本記事では、SVD を利用したデータの次元削減の方法について、画像圧縮の実例を含めてご紹介します。

掲載日:2025/2/4

|

Stephen Wolfram ブログに掲載された Mathematica 14.2 記事の一部を紹介します。

掲載日:2025/1/10

|

趣味として表記の内容の光学現象を Mathematica を使ってシミュレーションし HP を立ち上げました。 (ペンネーム:おもしろ計算OYAJI 様)

掲載日:2024/12/03

|

Mathematica 上で Wolfram 言語から Python を実行し外部ソフトを操作したり、外部環境の Python から Wolfram 言語を使用する方法を紹介します。

掲載日:2024/10/25

|

v 14.1 で導入された関数 (LLMPromptGenerator、SemanticSearch、VectorDatabaseSearch など) を使って日本国憲法を題材に RAG を実装する方法を説明します。

掲載日:2024/10/10

|

Mathematica のウィキデータ検索機能を使えば、比較的容易にウィキデータのクエリを実行できます。今回はウィキデータの血縁関係のネットワークを利用して中世・神聖ローマ帝国の継承関係を眺めてみたいと思います。

掲載日:2024/09/11

|

Mathematica のアドバンテージは、プログラミングの正確さや改変のしやすさです。ここでは、より効率的かつ間違いの少ない手法として、連想を用いたプログラミングを紹介します。

掲載日:2024/09/11

|

バージョン 14 では、幾何学的な数値を求めることが可能になりました。これにより、共通テストの幾何学の問題を Wolfram 言語で解くことができるようになったので、問題を解いてみます。

掲載日:2024/08/23

|

2024年8月、Mathematica 14.1 日本語版がリリースされました。ここでは、一部の新機能をご紹介します。

掲載日:2024/08/08

|

Mathematica が提供する深層学習環境は精度および対データ量のいずれにおいても Python 版にひけをとりません。ここでは、Mathematica を使った AI の活用記事を幾つかご紹介します。

掲載日:2024/07/08

|

Mathematica の優位はその「簡明さ」においてゆるぎません。しかし、Python と比べると実用として使えるコード例がネット上に少ないと言われます。ここでは、Wolfram 社が立ち上げた実用を意識した教育カリキュラム WOLFRAM U をご紹介します。

掲載日:2024/06/14

|

Mathematica にコンパイル機能があることは昔からよく知られていますが、いま一つ使い方がわからず、あまり利用されていません。本稿では具体的な例をつかって、コンパイルによる処理速度の高速化 (この例の場合は約30倍に高速化) を示します。

掲載日:2024/05/28

|

LLM は学習外の内容に対応できない問題がありますが、RAG 技術の使用により、未知の情報にも対応可能になります。ここでは、日本国憲法を題材として Mathematica で RAG を実装する方法を説明します。

掲載日:2024/05/28

|

LEGO® Art – Art Project – Create Together セットを利用して、他のセットの象徴的なポップカルチャーの絵や人物をもとにしたレゴアートを Mathematica で作成してみたいと思います。

掲載日:2024/05/08

|

普段 Mathematica で連立方程式を解きたい場合には Solve や NSolve などの関数を使いますが、今回はグレブナー基底を使って解いてみたいと思います。

掲載日:2024/04/17

|

Mathematica は早い時期からグラフ理論のパッケージ化、組み込み関数化による普及に力を入れてきました。ここではグラフ理論でよく使う関数を使って幾つかの具体的事例を紹介します。

掲載日:2024/03/25

|

Mathematica は非常に強力なプログラミング言語であり、計算の種類に応じた適切な関数セットが用意されています。ここではその中でも重要な関数を解説し、中置表記があるものについては紹介します。

掲載日:2024/03/25

|

キー操作による数式の入力方法を解説します。特殊文字、演算子についても簡単に説明します。

掲載日:2024/02/14

|

前回は、 Mathematica での化学構造式の光学認識 (Optical Chemical Structure Recognition) の性能を検証しました。 今回は、OCSR の機能を Graphical User Interface (GUI) に落とし込んでみます。

掲載日:2024/02/14

|

Excel データを Dataset 形式で読み、そこから必要な情報を取り出したり、データを加工する方法を紹介します。

掲載日:2024/01/24

|

2024年1月16日、Mathematica v14日本語版がリリースされました。ここでは、一部の新機能をご紹介します。

掲載日:2024/01/10

|

Mathematica は一般的な数学の本で言及される確率分布のほぼすべて 173 もの確率分布関数をカバーしています。今回はその一部を紹介し、分布から事象確率を推定する問題に取り組んでみたいと思います。

掲載日:2024/01/10

|

Geometry Expressions で単純なライダクランク機構をモデル化し、スライド運動を数式として求めたら、得られた数式を元に加速度やトルクといった特性を Mathematica を使って解析します。

掲載日:2023/12/28

|

国土数値情報の高速道路データからインターチェンジを「頂点」、各経路を「辺」としてグラフを構築し、指定したインターチェンジ間の最短経路を求めてみます。

掲載日:2023/12/5

|

Mathematica を使うと、与えられたデータ列に対し、データを生成したモデル式を推定できます。データのみからモデル全体を推定する場合と、データに対しモデルを明示し、モデルパラメータのみを推定する場合の2タイプの事例を紹介します。

掲載日:2023/11/21

|

エンティティを使えば、Mathematica を活用できる範囲がぐんと広がります。ここでは人物や国家に関するエンティティの取得から、そのプロパティの値を利用したタイムラインプロットの作成を通じて、歴史を探索します。

掲載日:2023/11/21

|

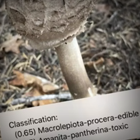

Mathematica ではバージョン 12.0 から分子に関する関数が実装されており、 分子情報を扱うことができるようになっています。 今回は、化学構造式の光学認識 (Optical Chemical Structure Recognition) の性能を検証します。

掲載日:2023/11/21

|

新たにHulinks Blog で情報発信を行っていきます。 弊社取り扱いのサイエンスソフトウェアを使って、実際に何がどこまでできそうか、アイデアベースで考えたことを紹介します

Copyright (c) HULINKS Inc., All Rights Reserved.