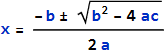

この例を使い、キー操作を解説していきます。

![]()

x = はそのままタイプします。

![]()

次は分数ですので、![]() + / で分母・分子のプレースホルダ

+ / で分母・分子のプレースホルダ ![]() を用意します。

を用意します。

![]()

先に分子から埋めていきます。なお、順番はどちらが先でもかまいません。プレースホルダ間の移動には ![]() キーを使います。-b まではそのまま入力します。

キーを使います。-b まではそのまま入力します。

![]()

次にくる数学記号 ± は ![]() +-

+- ![]() で入力します。

で入力します。

![]()

ついで ![]() + 2 で二乗根を用意します。ここで + は実際に + を入力するわけでなく、

+ 2 で二乗根を用意します。ここで + は実際に + を入力するわけでなく、![]() キーとキー2を同時に押すことを意味します。

キーとキー2を同時に押すことを意味します。

![]()

二乗根内のプレースホルダを埋めていきます。b2 は ![]() + 6 で準備します。

+ 6 で準備します。

![]()

実際に b2 を入力します。

![]()

この段階では、 b の肩に載っている 2 の後ろカーソルが残っているので、 -4 ac の位置まで下ろす必要があります。これには「式の終わりへ」![]() +

+ ![]() を入力します。

を入力します。![]() はスペースバーを表します。

はスペースバーを表します。

![]()

最後、分子の残り部分と分母を入力し、完成です。

なお数式をテキスト中にインライン ![]() で挿入したい場合、式の前後を

で挿入したい場合、式の前後を ![]() + ( と

+ ( と ![]() + ) で囲む必要があります。

+ ) で囲む必要があります。

Mathematica ノートブックで使われる特殊文字は \[ で始まる完全名が定義されています。たとえば π は \[Pi] (空白なし)です。そのうち、よく使われるものはエリアスを持ちます。Pi のエリアスは :Pi: となります。ここで : は文字 ":" でなく ![]() キーなので注意してください。

キーなので注意してください。

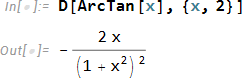

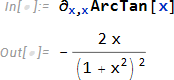

\[UpArrow] 。たとえば ArcTan[x] の x についての2階微分

は数学演算子 ![]() を使い表現でき、実際に実行できます。

を使い表現でき、実際に実行できます。

こうした Mathematica の関数と数学演算子との関係、および引数の評価順に関する一覧が用意されています。