|

| サイトマップ | |

|

|

| サイトマップ | |

|

本ページでは、Igor Pro 7 の新機能と変更点のうち、製品全般に関わるトピックに絞って紹介します。

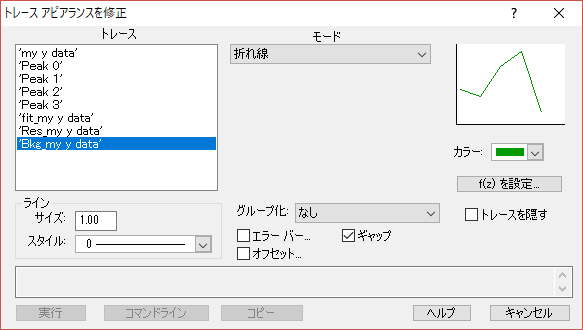

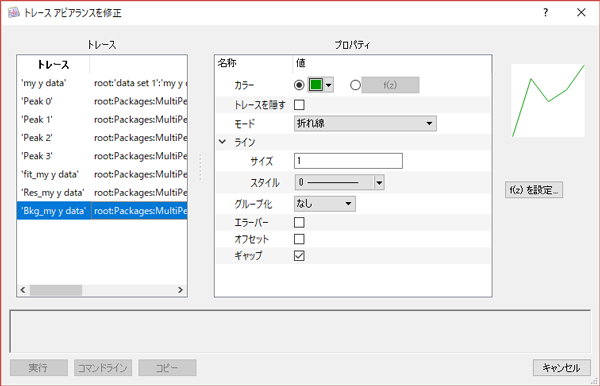

これまでのバージョンのユーザが、Igor Pro 7 を起動して気づくのは、その画面の相違でしょう。アプリケーションのメニュー構造などは大きくは変わっていませんが、ダイアログによっては劇的に違っているものもあります。例えば、「トレースアピアランスを修正」ダイアログは、その機能は同じですが、外観は大きく変更されています。

|

|

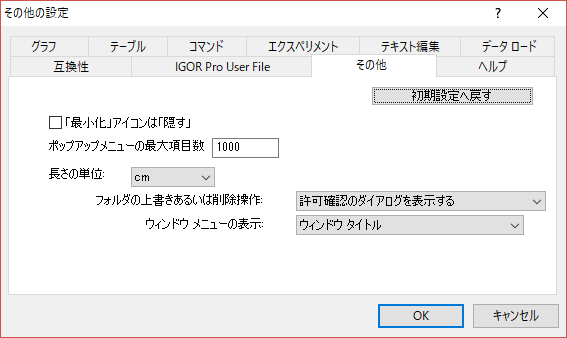

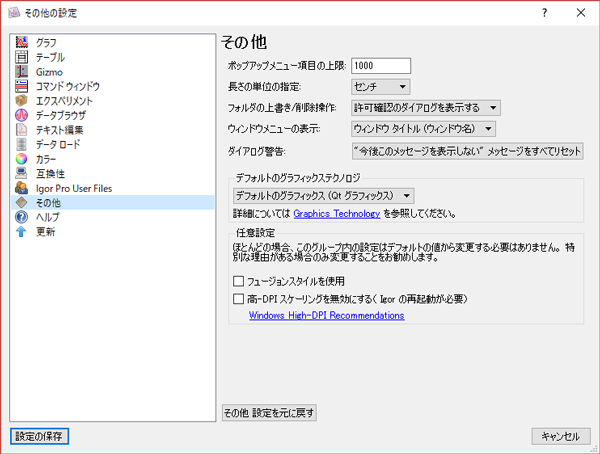

その他の設定ダイアログ (その他メニュー>その他の設定) も、大きく変更されており、設定できる内容も大幅に増強されています。

|

|

この変更は、バージョン7 が利用している UI のフレームワークが QT に置き換えられたことに起因します。QT とは、クロスプラットフォームなアプリケーションインターフェースのフレームワークで、Igor Pro の Macintosh 版と Windows 版の画面の相違は、この QT の利用によって、かなりの部分が吸収されることになりました。QT はマルチプラットフォームな製品で利用されることが多く、ヒューリンクスの取り扱い製品では Tecplot も QT ベースのアプリケーションです。

ユニコードに対応したことも、Igor Pro 7 の大きな変更点の1つです。これまでの Igor Pro は、ユニコード対応のプログラムではなかったため、システムロケールによって定められるテキストエンコーディングを利用していました。つまり、英語版の Macintosh用では MacRoman、英語版の Windows 用では Windows-1252、日本語版では Shift-JIS がそれぞれ利用されていました。そのため一部の文字が正しく表示されないといった潜在的な問題を抱えていました。

Igor Pro 7 はユニコード対応のプログラムになり、言語と OS に依らずテキストエンコーディングに UTF-8 を利用することになりましたので、ギリシャ文字や数学記号、特殊記号を広く利用できるようになりました。

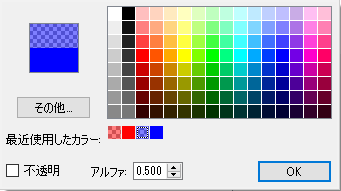

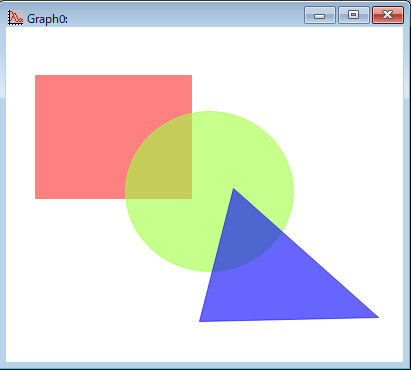

最近のグラフソフトの新機能の潮流の一つが透明度のサポートです。Igor Pro もついにこの流れに追いつきました。ほとんどのカラー指定の場面で、透明度 (アルファ値) を指定することが可能です。

|

|

これも時代の趨勢です。Igor Pro ではバージョン6 の英語版の Windows用にだけ、64 bit 版がベータ版として提供されていましたが、バージョン7 ですべてのプラットフォームおよび言語で正式リリースされました。64 bit 版のメリットの考え方については、別の記事で詳しく触れますので、そちらを参照してください

Igor Pro では、アプリケーション本体への機能追加の手段として XOP が利用されています。他のソフトウェアでは Add-On や Plugin などと呼ばれるものと同等です。Igor Pro の重要な機能には、実は Igor Pro 本体ではなく XOP で提供されているというケースが多くありましたが、Igor Pro 7 では、Data Browser、XLLoadWave操作関数といった多くの XOP の機能が、本体の機能として取り込まれました。

Igor Pro 7 で本体の機能となり廃止された XOP (主なもの)

| 機能 | XOP |

|---|---|

| Data Browser | Data Browser.xop |

| Interpolate ダイアログ (Interpolate2 操作関数) | Interpolate.xop |

| Gizmo (3D グラフィックス) | Gizmo.xop |

| Load Excel File ダイアログ (XLLoadWave操作関数) | XLLoadwave.xop |

| Load General Binary Data ダイアログ (GBLoadWave 操作関数) | GBLoadWave.xop |

Igor Pro の日本語版では、アプリケーションファイル本体に含まれない XOP は日本語化されていません。そのため、使用頻度の高い Data Browser などもこれまで英語のままでしたが、今回の本体への取り込みで、Data Browser をはじめとしたいくつかのダイアログが日本語化されました。また外部ファイルの読み込みステップが減少しますので、起動速度が改善しています。

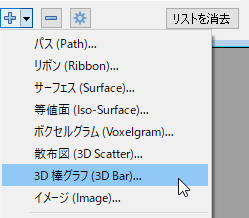

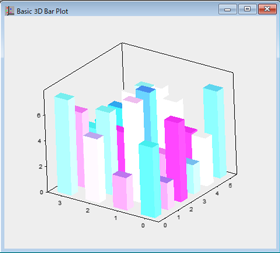

XOP が廃止された Gizmo はバージョン7 で抜本的な見直しがあり、インターフェースのデザインが変更され、日本語化されただけでなく、他のウィンドウ (グラフやレイアウト、パネルなど) で利用することもできるようになりました。また、サポートするグラフタイプとして 3D Bar Plot も追加されており、軸ラベルや注釈といったテキストオブジェクトは、2D のグラフと同等な設定が可能になっています。

|

|

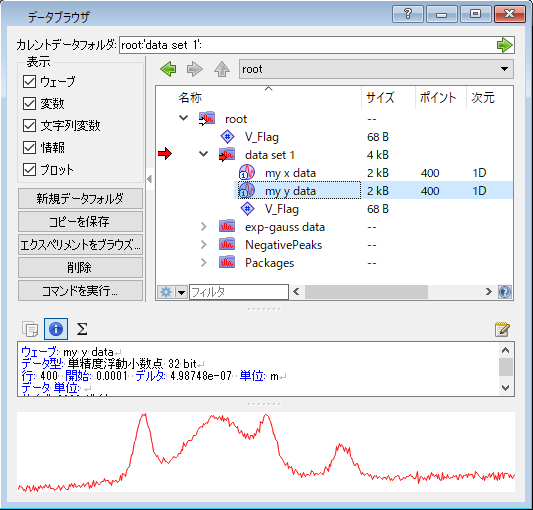

Data Browser は日本語化されただけでなく、サイズ、ポイント数、次元などの情報も表示できるようになりました。また、Data Browser のウェーブを既存のグラフウィンドウやテーブルウィンドウにドラッグすると、グラフやテーブルに追加することができるなど、便利な機能追加もなされています。ショートカット (Ctrl+B あるいは Cmd+B) が割り当てられたことも見逃せません。

|

|

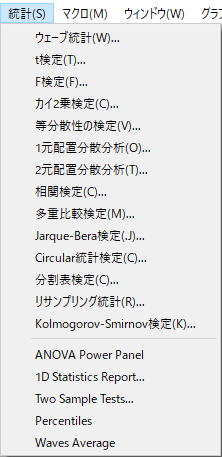

バージョン6.1 で強化された Igor Pro の統計解析の機能は、長くコマンドベースでの利用に限られていましたが、統計学的検定、分散分析を中心に、バージョン7 でメニューから利用できるようになりました。

|

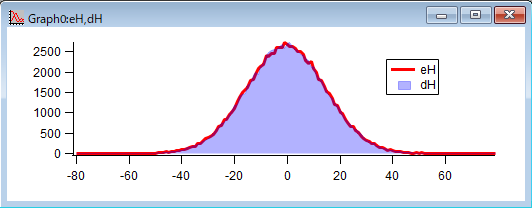

サンプルデータを合成してカイ二乗検定を実行してみましょう。まず、次のコマンドを実行してサンプルデータを作成して、グラフを描いてみます。 (同じデータはサンプルエクスペリメントの Chi-Test Demo.pxp に含まれています。) 10行のコマンドを実行すると次のグラフが得られるはずです。

Make/o/n=1e5 ddd,eee ddd=gnoise(15,2) eee=gnoise(15,2) Histogram/B={-80,1,160}ddd,dh Histogram/B={-80,1,160}eee,eh Display eH,dH ModifyGraph mode(dH)=7 ModifyGraph lSize(eH)=2 ModifyGraph rgb(dH)=(0,0,65535,19661) ModifyGraph hbFill=2 Legend/C/N=text0/J/A=MC/X=30.28/Y=18.33 "¥¥s(eH)eH¥r¥¥s(dH)dH"

|

2つのデータ (dH:青のエリアプロット、eH:赤の折れ線) は、正規分布に従う乱数を生成する関数 (gnoise関数) を利用して同じ条件で作成していますので、外見上、非常に似通っており、2つの分布に差はなさそうです。

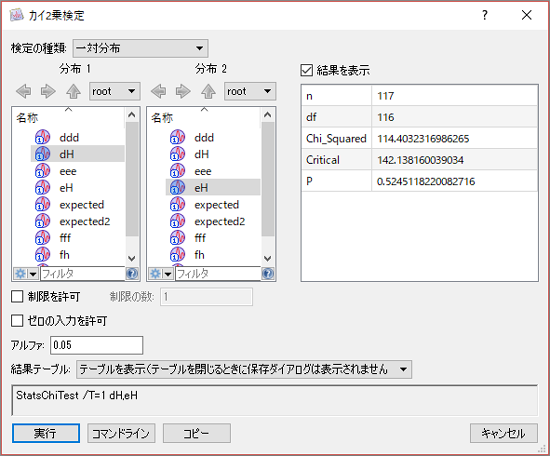

カイ二乗検定を利用して統計学的な差異を確認してみましょう。統計メニュー>カイ2乗検定 を選択して、カイ2乗検定ダイアログを表示します。「検定の種類」で「一対分布」を選択し、2つのデータ (dHとeH) を選択して、「結果を表示」チェックボックスをオンにすると、その解析結果が表示されます。

|

カイ2乗検定の帰無仮説 H0 は「両者の分布に差が無い」です。p値 = 0.52>>0.05 ですのでこの帰無仮説は棄却されず、仮説通り、両者の分布には差が無い、つまり等しい、という結論が得られます。

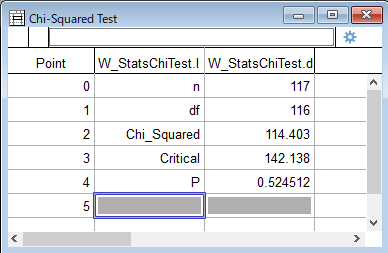

結果テーブルのリストで「テーブルを表示」のいずれかを選択し、実行ボタンをクリックすると、W_StatsChiTest というウェーブに保存されたカイ2乗検定の結果がテーブルに表示されます。

|

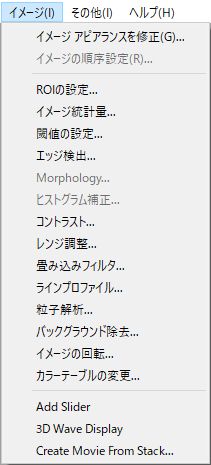

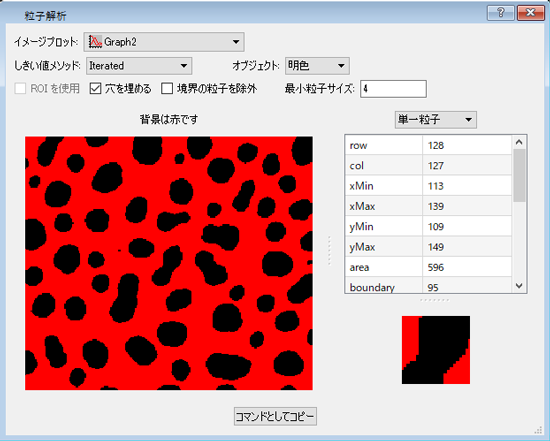

バージョン6 までの画像処理の機能は、製品本体の機能ではなく、解析メニューの Packages から Image Processing パッケージをロードして使う必要がありました。バージョン7 では、製品本体の機能に格上げされ、イメージプロットが最前面に表示されている時に「イメージ」メニューとして自動的に表示されるようになりました。

|

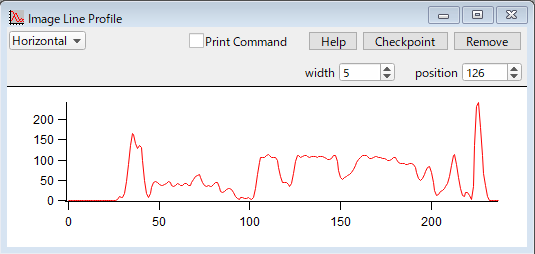

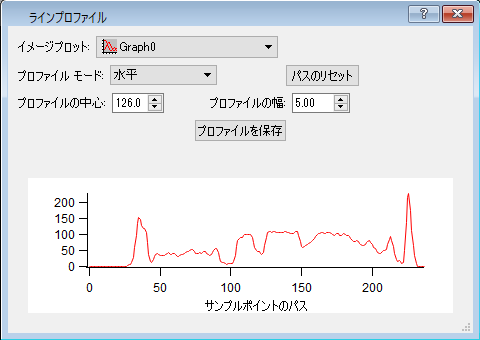

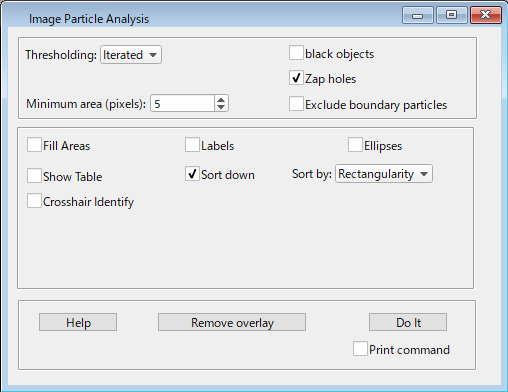

これまでの画像解析の UI は、プロシージャで作成されるパネルウィンドウでしたが、バージョン7 では、ネイティブの UI に刷新されました。例えば、ラインプロファイルのように、UI に大きな変更が無いものもあれば、粒子解析のように UI に変更が見られるものもあります。

|

|

|

|