|

| サイトマップ | |

|

|

| サイトマップ | |

|

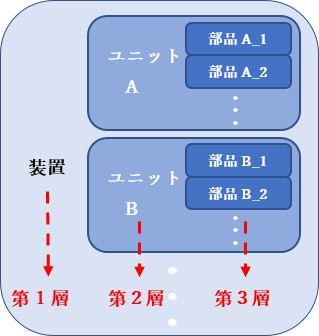

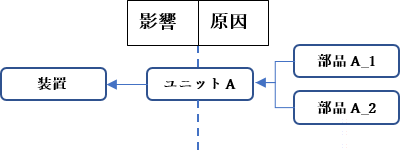

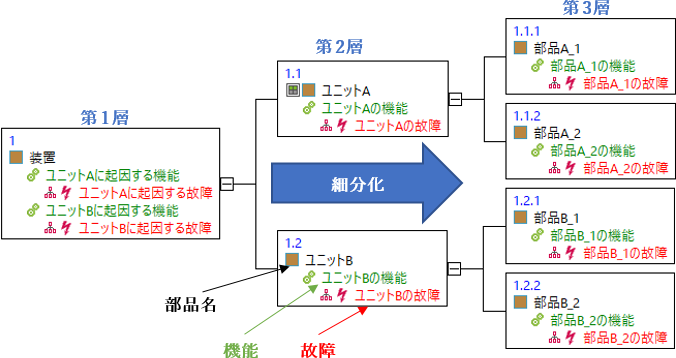

FMEA とは故障モード影響解析 (Failure Mode and Effect Analysis) の略であり、部品要素の故障が製品にどのように影響するか、ある部品要素の故障の原因を特定する手法です。例えば、次のような装置があり、複数のユニット A, B, ... から構成され、さらにこれらのユニットは部品 A_1, A_2, ..., B_1, B_2, ... から構成されているとします。装置は3層の層構造を成しており、層が深くなるにつれ細分化されるという見方もできます。これらの装置、ユニット、部品には複数の機能があり、互いに関係しています。例えば、第2層目に着目すれば、第3層から影響を受け、第1層に影響します。つまり、ユニット A に着目すれば、部品 A_1, A_2 はユニット A が機能する原因となり、ユニットAは装置に影響します。

|

|

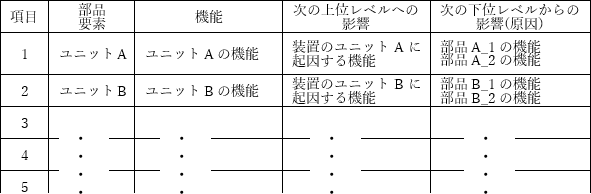

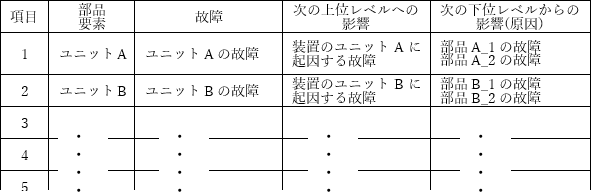

このような関係を解析するために、シート形式の FMEA の手法では、次の図のように製品の要素を Excel などのシートに入力し、要素間の機能、故障がどのように繋がっているか把握することを行っていました。ただ、このようなシート形式の手法では、部品数が多くなった際、或いは、層が深くなった際に煩雑になり確認しにくいという欠点がありました。

|

|

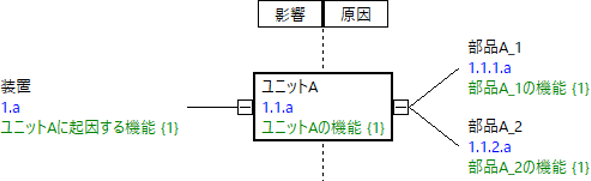

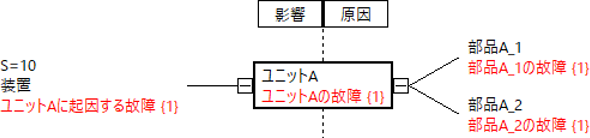

一方、APIS IQ による FMEA では部品間の関係を次のようなツリー形式で表示することができます。また、一つの部品に着目することも可能で、一つの部品の故障モード、故障原因、故障影響について簡単に確認することができます。このようにツリー形式で表示することにより部品間の関係が明確化され、シート形式の煩雑さからの抜け漏れなどのミスを防ぐことができます。

|

|

|

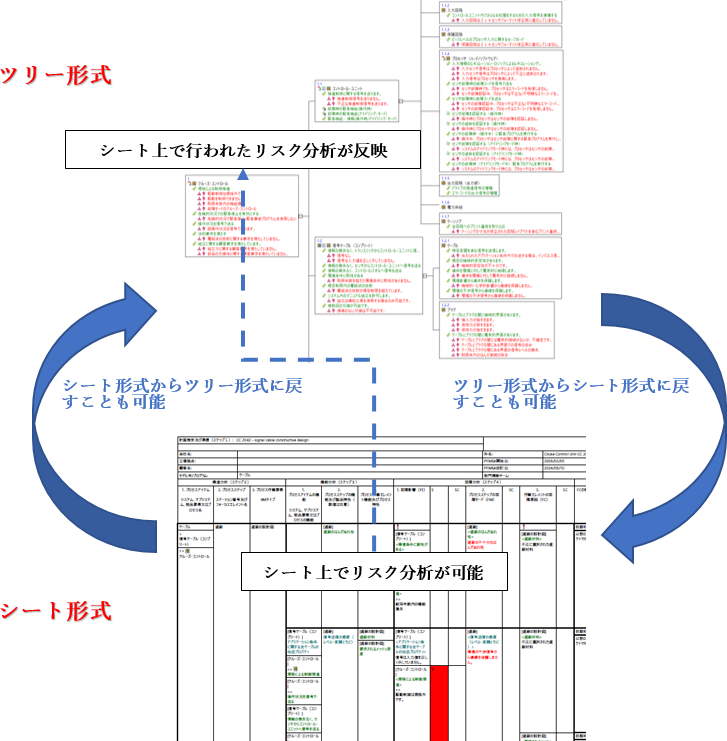

また、ツリー形式のデータをシート形式にドキュメント化することも APIS IQ の特徴の一つです。ツリー形式とシート形式はリンクしており、どちらかを変更するともう一方も自動的に変更されます。さらに、シート上でリスク分析を行うことができ、その結果はツリー形式のデータに反映させることが可能です。

|

リチウムイオン電池は高エネルギー密度二次電池であり、HEV, EV 用の車載用、電力系統のバックアップ用、再生可能エネルギーの保存用など様々な分野で用いられています。また、利用範囲が広がるにつれ、安全性についても注目されるようになってきました。特に電池はエネルギー密度が大きいため、内部短絡、熱暴走などを起こすと大事故につながる可能性があるため注意が必要です。このような背景から、車載電池の品質に関しては自動車関連の規格 IATF16949 で定められており、輸出の際は規格 IATF16949 に則った書類 (FMEA シート) の提出が義務付けられています。その他、定置型二次電池であれば、安全規格として IEC 62619 が制定されています。

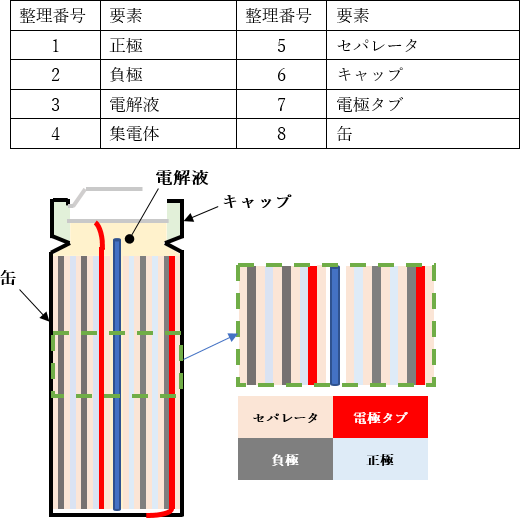

リチウムイオン電池の形状には、複数ありますが、ここでは円筒型リチウムイオン二次電池について説明します。円筒型リチウムイオン二次電池の部品は大きく8要素に分類することができます。

|

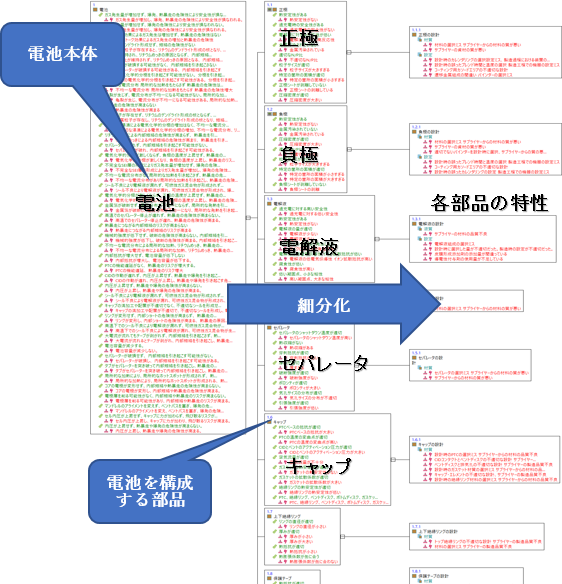

これらの情報を基にツリー形式でまとめると、次の図ようになります。3層に分かれており、第1層は電池本体の機能、故障を入力し、右の層になるにつれ、各部品、各部品の特性に細分化されます。

|

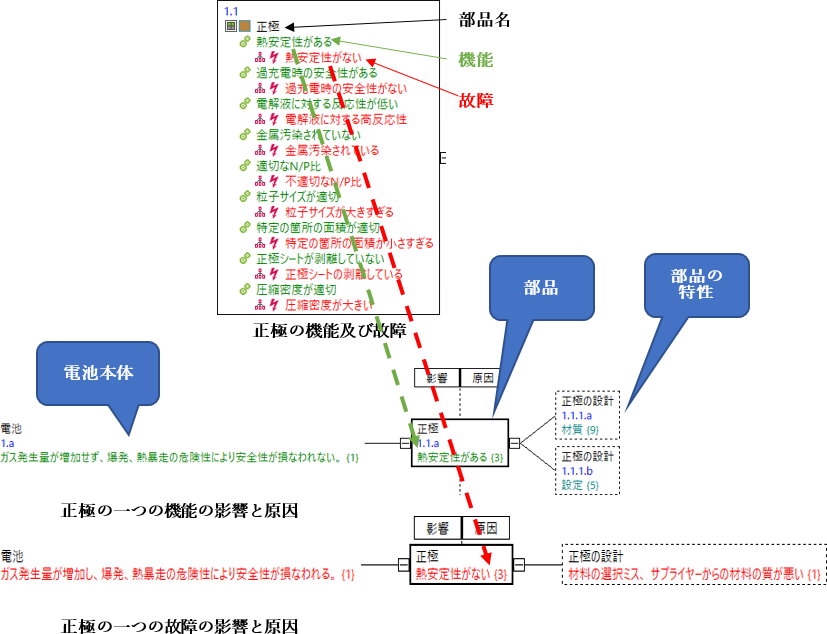

一つの部品は複数の機能、故障を持っており、例えば、正極であれば9つの機能と故障があります。機能と故障は表裏一体の裏返しの関係にあり、機能が「熱安定性がある」であれば、その逆である「熱安定性がない」が故障となります。一つの機能、故障に着目し、それらの影響、原因を調べることも可能です。

|

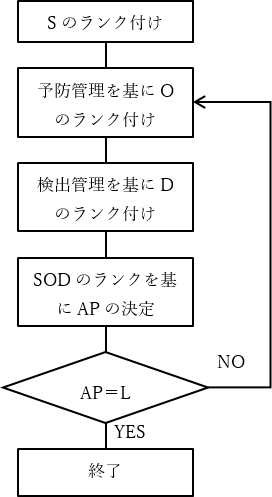

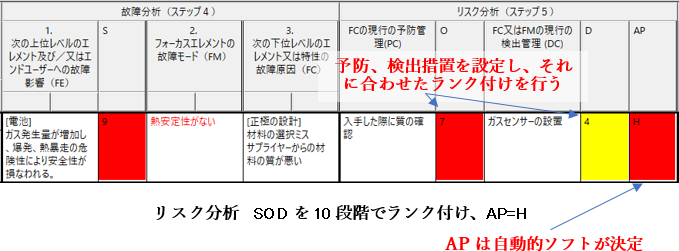

機能、故障の関係をツリー形式で明確化すれば、シート形式に自動で変換できリスク分析を行うことができます。リスク分析は、S, O, D の3項目を夫々10段階に分けてランク付けを行います。ここで S は故障の厳しさ (Severity), O は発生頻度 (Occurrence), D は検出の可能性 (Detection) を意味します。さらに S, O, D のランクの組み合わせから処理優先度 (AP) を決定します。組み合わせに関しては参考文献にある FMEA ハンドブック P.67-P71 をご参照ください。処理優先度 (AP) は H, M, L (高中低) の3段階にランク付けされます。AP が H 或いは M である場合は最適化のステップに進み、対策を講じます。この対策は次のフローチャートのように AP が L になるまで繰り返します。

|

APIS IQ では S, O, D の値を設定すると自動的にソフトが AP の値を設定してくれます。下記の例では、S=9, O=7, D=4 となり AP=H となっていることがわかります。なお、ランクにあわせてソフトがセルを色付けしてくれます。

|

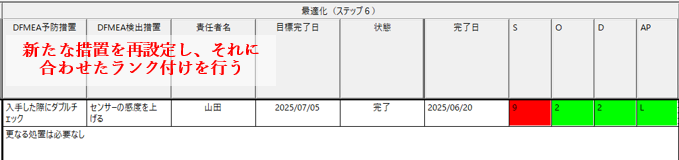

AP=H であるため、最適化で AP=L となるように予防、検出の措置を再設定し、また、O, D の値も再設定します。その結果が次の図となります。

|

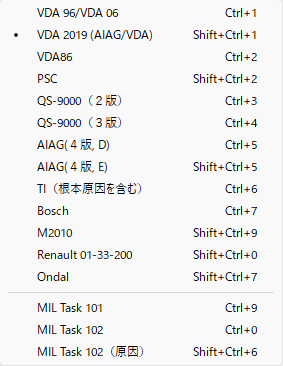

このような操作により、電池の各部品にリスク分析、最適化を AP=L になるまで行います。APIS IQ はこのような FMEA シートを次のような様々な規格のフォームで作成することができる多機能なソフトとなっています。

|